Todo comenzó empacando la maleta a última hora, con mil asuntos de último minuto y renunciando al buen descanso para lograr todo a tiempo.

Yo tenía una mochila de cincuenta litros blanca y roja, todavía impecable pese al uso. Es una sobreviviente de mi vagabundeo latinoamericano de 2015 y 2016, época en la que me desplazaba de aquí para allá con el ímpetu del viento, a veces como un tornado, a veces como una brisa. Luego dejé de moverme tanto pasé a ser más como una ráfaga que sopla un momentito y de inmediato se detiene.

La mochila hibernó en el armario, acumuló humedad, hasta ahora. Por fin había llegado el día de romper con el confinamiento y patear las puertas que nos separaban de la ruta.

“La experiencia de un viajero se mide por el tamaño del equipaje”, parafraseé recordando mis viejas fórmulas mientras empacaba. “A menor cantidad, mayor calidad”. Lindos enunciados. Ecuaciones rápidas para juzgar de un vistazo el profesionalismo de un explorador. “Quien sabe adaptarse, no necesita sobrecargarse”.

Desagradable fue la sorpresa cuando descubro que los cierres de mi mochila se negaban a ceder. Aún quedaban varias chucherías sobre la cama, pero ya no había espacio donde guardarlas. A mi lado, Camila terminaba de forjar su propia mochila, también de cincuenta litros, azul y gris, casi igual de gastada que la mía, aunque notoriamente más holgada y ligera.

Me sentí humillado. Mi maleta parecía un embutido de lona al lado de su saco desinflado. “Puedo llevar algunas de tus cosas si quieres”, sugirió al notar mi problema. Un rubor asomó a mis mejillas. “Déjame intentar algo antes”, respondí antes de aplastar mi equipaje con el pie para comprimir el relleno, pero no tuvo caso y acepté su oferta sin más.

Las costuras estaban en el límite y no había tiempo para berrinches. Me deshice de algunas fruslerías y le entregué algunos artilugios indispensables para que los guarde consigo. Entonces, mientras la observaba desempeñarse con soltura en lo que yo me creía un experto, la verdad se manifestó con tanta rotundidad que no tuve más remedio que aceptarla sin más: “¡Vaya! Esta niña es mucho mejor que yo”.

BIODIVERSIDAD AEROPORTUARIA

Llegó el momento de emprender la parte más odiosa del viaje: partir. ¿Por qué la más odiosa? Empacar es estresante, ir al aeropuerto es estresante, la perspectiva de saber que estarás dieciséis horas apretado en una butaca es un pronóstico horrible. ¡Oh, pero la recompensa! ¡Qué maravilloso será cuando lleguemos! ¡Quizás veamos las pirámides desde la ventanilla del avión! Así que con esa motivación hicimos todo lo que se debe hacer.

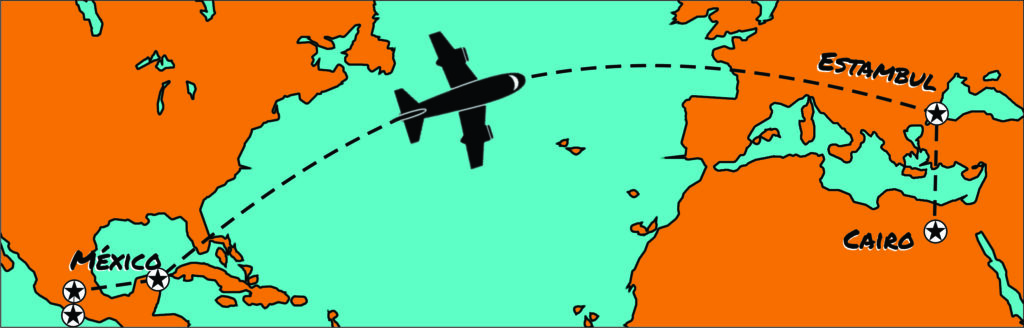

De Puerto Escondido volamos a Ciudad de México, donde pasamos unos días hasta conseguir el dichoso certificado de fiebre amarilla que necesitábamos para entrar al país, un requisito que en todas las embajadas y consulados declaraban “elemental”, “primordial”, “obligatorio”.

El día del vuelo, llegamos al aeropuerto con cinco horas de anticipación. Vimos de lejos la charla técnica del equipo de Turkish Airlines. Uno dirigía la asamblea, otros levantaban la mano y preguntaban, de repente alguno intervenía y se problematizaba más el asunto. La hora del check in demoraba, pero estaban muy enfrascados en lo suyo para darse cuenta.

Parecían preparados para cualquier contingencia. Una paranoia sin sentido empezó a acosarme desde un rincón de mi mente. Tuve miedo de haber olvidado algo, de perder algo, de mentir en algo. Recordé la vez en que Avianca me negó el abordaje y comencé a hiperventilar. “Cálmate, Elías. Cálmate”.

Justo en ese momento, un desconocido me sacó de mis cavilaciones dirigiéndose a mí con aire confidente. “¿Crees que me dejen subir al avión con esta maleta?”, preguntó. Lo miré sacado de onda. ¿Y yo qué sé? En mi interior batallaban el impulso de burlarme de él contra el deseo de serle útil. Al final me ganó el espíritu del servicio, aunque las palabras salieron con un dejo de cinismo. “Pues si pagaste maleta no deberías tener problema”. El chico se volteó algo avergonzado y siguió por su cuenta.

Hicimos línea, presentamos nuestros boletos y pasaportes. El peso de las maletas era perfecto, pero los tapetes de yoga debían viajar con nosotros en el avión. “No hay problema. No hay problema”. ¿Y la fiebre amarilla? Nada. No pidieron nada. Tres meses de estrés totalmente innecesarios, pero ni modos. Mejor así.

Pasamos el filtro de seguridad y fuimos a la siguiente taquilla. Aguardamos cuatro horas hasta el momento del abordaje, aplicando todos los mecanismos que teníamos a nuestro alcance para mantenernos despiertos. Para cuando subimos al avión, los dos divagábamos entre el delirio y la incoherencia, cosa que parecía despertar la simpatía de unos y la irritación de otros, pero nos daba igual.

LA VIDA EN UNA BUTACA DE AVIÓN

Los espacios eran pequeños y el vuelo bastante largo. “Ojalá quede libre el asiento de al lado así viajamos cómodos”, dijo Cami y así fue. La fila acabó desocupada y pudimos estirar las piernas con holgura.

La ley de atracción estaba a nuestro favor.

A las dos horas hicimos escala en Cancún. Nos hicimos ovillo durante tres horas en el avión aparcado, hasta que más gente comenzó a abordar.

Alguien ocupó la butaca vacía. Era un indio chaparro hablando agitadamente al teléfono. Cortó la llamada y comenzó a preguntarme cosas en un idioma inteligible: “¿Derizcoderture nelplain? “¿Derizcoderture nelplain?”. Estaba por decirle que no le entendía ni jota, que le pregunte a la azafata o que use un traductor, pero Camila se me adelantó respondiendo: “No. No hay cobertura en el avión”.

La miré anonadado. ¿Cómo chingados pudo entenderle? ¿Eso era inglés? Nuestro nuevo vecino quedó consternado por la noticia, pero se repuso rápidamente, eligió una película y pasó desapercibido el resto del camino.

A medida que el vuelo avanzaba, mi cuerpo se puso chueco. El lumbar derecho se encogió, una pierna se alargó y mi trapecio se hizo una cosa oblonga. Elegí una película. Mulán. Me recordó que tengo asuntos pendientes en China. Camila miró Torn y me habló de lugares donde podríamos ir a escalar.

La azafata trajo el almuerzo, o la cena. ¿Quién sabe? Los codos chocaban contra el respaldo y costaba maniobrar, pero logré vaciar el plato. Me dormí y desperté con nudos extras en la columna. Al incorporarme, apoyé los codos a los lados, y, de repente, como si unos imanes se encontraran, las puntas de mis dedos se unieron, cinco yemas contra cinco yemas, formando un mudra que jamás había utilizado.

Me sentí mejor de inmediato. ¿Qué puedo decir? Yo no sé mucho de esas cosas, no soy un tipo de mudras, pero ahí estaba la magia ocurriendo y solo quedaba disfrutar de la nueva holgura.

Me sentí cómodo y elegante sin saber por qué. Eso ameritó pedir un café a la azafata y mirar otra película. Gran Hotel Budapest terminó justo a tiempo para el aterrizaje. Sentí el cambio de presión a medida que descendíamos. Los oídos tapados y los riñones hinchados. Apreté la nariz y exhalé para descomprimir los tímpanos.

Di los primeros pasos fuera del avión con la destreza de un inválido. Las rodillas no se estiraban completamente, tampoco flexionaban bien, la cadera crujió y un júbilo sin medidas emergió cuando las venas se desanudaron y la sangre volvió a circular libremente por las venas.

UN PASEO SACADO DE LA GALERA

La capital de Turquía debería de ser una escala rápida, pero a medio camino del abordaje descubrimos que nuestra conexión había partido una hora atrás. “No se preocupen”, dijeron en taquilla. “La aerolínea ya les preparó asientos en el siguiente avión y durante la espera les regalamos una tarde de hotel o un paseo turístico por la ciudad”.

Recordé a Camila decir: “Me gustaría visitar Estambul. A mi abuelita le fascinan las novelas turcas y se pondría muy feliz si su nieta visita ese lugar”. Otra vez la ley de atracción estaba haciendo de las suyas.

“¿Qué quieres hacer?”, preguntó ella con los ojos brillantes. “Hagamos el tour”, respondí sonriente. Claro que sí, por supuesto que sí. Era una oportunidad de oro, una aventura extra, uno de esos regalos del cielo que más nos vale aceptar si no queremos sufrir el despecho de aquella generosa deidad que respondió a nuestra solicitud.

Teníamos doce horas de espera hasta el siguiente vuelo y el paseo estuvo bastante decente, aunque la guía distaba de ser asertiva. “Esta muralla fue hecha hace dos siglos… o tres, no estoy segura. Pero fue hace mucho tiempo”. Su preparación era dudosa, confundía las fechas y su inglés era de barrio, pero la simpatía compensaba cualquier incoherencia.

Visitamos el palacio otomano y una serie de monolitos de los que ahora no me acuerdo. Quedé fascinado con la arquitectura y la colección de armas antiguas, aunque la multitud de turistas que nos rodeaba sumado al agotamiento acumulado terminó por agobiarnos.

Regresamos a tiempo para nuestro vuelo, comimos unos snacks y pasamos a la zona de abordaje con la actitud de quien cae de visita al bar de un amigo.

Tomamos asiento y nuevamente ocurrió lo que se viene repitiendo desde que iniciamos nuestra maratón aeroportuaria: un extraño se aproxima a interrogarme sobre asuntos de los que no tengo idea, como si mi cabello sin lavar y mi mochila sobrecargada me diese pinta de agente de viajes.

“Si me sellan el boleto ya no tengo que hacer nada más, ¿verdad?”. Lo miré perplejo. Crucé ojos con Cami como diciendo: “¿Por qué chingados me preguntan a mí?”. Ella frunció los hombros conteniendo una risita. “Sí, sí. Con eso basta”, respondí al chico que se retiró con evidente alivio y gratitud.

¿Qué estaba pasando? ¿Por qué siempre me ocurre lo mismo? Claramente yo lucía más como un refugiado que como un empleado a cargo, sobre todo con esa manta de aerolínea que había robado del último vuelo y ahora usaba a modo de capa.

De repente me iluminé y una sospecha vino a mí. Creí entender qué pasaba. «Esta gente busca salirse con la suya». Anhelaban cachar el truco aeroportuario, hacer trampita, ganarle al sistema, y cuando uno pretende eso, no acude solo al agente oficial, va también en busca de alternativas diferentes, alguien que tenga pinta de conocer el rodeo, que se vea relajado y distendido en ese entorno plagado de incertidumbres.

¿Qué mejor consejero que el tipo que aborda a lo último para evitar alinearse como vaca rumbo al matadero? ¿Ese sostiene un helado con una mano mientras presenta el pasaporte con la otra? ¿Ese al que se le escapa una carcajada cuando logra burlar la balanza al pesar su equipaje?

Entonces entendí. Yo era el linyera del aeropuerto. Una alternativa a la versión domesticada, la variante zaparrastrosa que se escurre dentro de la burocracia. ¡Claro que venían a preguntar! ¡Pregunten, pues! Eso sí, después no se quejen si las cosas no terminan como las planearon.

Ser un linyera no es una ciencia exacta.

TAXI VERSUS UBER

Hay ciertas mañas que son universales. Si tomáramos un vuelo a Marte, Saturno o Plutón, de seguro nos toparíamos con la misma jauría de taxistas que nos encontramos aquí, insistiendo en que su precio es el mejor, cosa que jamás es verdad, sobre todo en un aeropuerto.

Consciente de esta realidad, la única palabra que aprendí del árabe antes de de partir fue “la”, que quiere decir “no”, y a la que instintivamente me dispuse a multiplicar por tres cada vez que un taxista venía a acosarnos: “la, la, la”. La palma abierta a modo de escudo, un gesto de evidente indiferencia y la expresión de quien actúa como si no fuese su primera vez en el lugar, terminaron por repeler a los acosadores.

Por supuesto, al alejarse un vendedor venía otro. Era la táctica de la hidra, muy utilizada en ambientes turísticos. Cuando cortas una cabeza surgen otras dos. Nos ofrecieron viajes de 300 a 500 libras egipcias sin siquiera saber a dónde nos dirigíamos. “La, la, la”, respondí una y otra vez.

Habíamos solicitado un transporte que aguardara por nosotros en el aeropuerto, pero los cambios de horario en la aerolínea arruinaron la coordinación y se derrumbó mi sueño de alguien aguardando con mi nombre en un letrero.

Por fortuna teníamos una alternativa. Compramos un chip de teléfono local, nos conectamos a internet y pedimos un Uber, aunque esta estrategia también tiene sus riesgos.

Todo el mundo sabe que hay una guerra declarada entre la novedosa aplicación y el gremio de taxistas. Ser descubiertos invocando un vehículo desde nuestro teléfono podría traernos problemas, así que nos pusimos en posición comando y solicité el servicio desde una esquina mientras Camila vigilaba los alrededores.

Mi desprecio por los transportistas de la vieja escuela no es por una cuestión de precios. En mi viaje a la India, allá por el 2017, estuve a punto de terminar secuestrado a mano de un grupo de estafadores y todo comenzó subiéndome a un taxi de aeropuerto. Así aprendí que la llegada a un país extraño es un momento bisagra, donde la vulnerabilidad del visitante está en su pico máximo, más aún si es de noche, dejándolo expuesto a cualquier depredador si no se toman las debidas precauciones.

Los Ubers están vetados de los aeropuertos por los motivos que ya expliqué y si solicitas uno, no puedes abordarlo en el lugar. Por ello, uno se ve obligado a alejarse de la zona iluminada, distanciándose del área de común.

Cuando los taxistas se percataron de nuestra treta, el acoso se intensificó y nos alejamos escuchando advertencias sobre el peligro al que nos exponíamos al caminar bajo las sombras exteriores del aeropuerto.

Rastreamos con GPS a nuestro vehículo hasta toparnos con un conductor que giraba la cabeza en todas direcciones. “¿Mohamed?”. Sí, era Mohamed, pero no nuestro Mohamed. Él buscaba a otra persona, pero se mostró dispuesto a tomar nuestro viaje de todos modos, abandonando el que tenía programado. “No, gracias”, respondí sin titubear.

Claro que no. Por supuesto que no. El chiste es encontrar al conductor asignado para viajar bajo el manto protector del pacto digital. Busqué la identificación del vehículo en el teléfono y memoricé la patente rápidamente, pero al revisar las placas de los autos me topé con que todo estaba en árabe. ¿Quién lo diría? Ni siquiera los números se escriben igual en esa esquina del mundo.

Las barreras del analfabetismo emergían en nuestra primera noche islámica. Sentí los tambores golpear en mi pecho y aferré la mano de Camila como si temiera que la arrancaran de mi lado.

Perseveramos un poco más hasta que dimos con nuestro conductor no muy lejos de allí. “¿Mohamed?”, si, también se llamaba Mohamed, nuestro Mohamed, porque automáticamente él preguntó: “¿Elías?”, y bastó con que parafraseé mi nombre en tono extraño para que se desinfle mi garganta y se detenga la sudoración en las manos.

El viaje al Hostal Dahab en New Cairo duró unos cuarenta minutos y costó 190 libras, casi la mitad del precio mínimo que nos habían pronosticado.

Atravesamos las muchedumbres masivas que salían a la calle. Todavía era Ramadán, lo que explicaba por qué los tiquetes de avión nos salieron tan baratos. Los musulmanes llevaban casi un mes ayunando de día para salir a buscar algún tentempié durante la noche. A esta altura, casi nadie tenía energía para salir al sol y casi todos hacían vida nocturna.

Llegamos al hotel arrastrábamos treintaicuatro horas de viaje y el vuelo no había durado lo suficiente como para incluir una segunda cena. “Ni modos”, dije frunciendo los hombros. “Tocará ayunar como todo el mundo”.

Nos presentamos en recepción y pasar a nuestras habitaciones, pudimos recostarnos por fin. Me sentía sucumbir al agotamiento justo cuando escuché la vocecita de Camila murmurar: “Bienvenido a Egipto».

tef3z5

http://toyota-porte.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=3237

u2zqf5

https://hrv-club.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=6889

https://myteana.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=6621

http://terios2.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=4825

https://hrv-club.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=7160

WYvO EaLNpbB yOaS QCil

http://terios2.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=4735

http://wish-club.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=5390

https://hrv-club.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=7033

https://hrv-club.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=6971

https://hrv-club.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=6977

http://wish-club.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=5322

https://vitz.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=4913

http://wish-club.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=5504

https://honda-fit.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=7321

http://wish-club.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=5231

http://wish-club.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=5232

Элджей feat. Era Istrefi – Sayonara детка (feat. Era Istrefi) скачать и слушать песню https://shorturl.fm/bCM5M

Reflex – Встречай новый день (Remix) скачать и слушать mp3 https://shorturl.fm/95Cku

Валерий Леонтьев – Муза скачать и слушать песню https://shorturl.fm/OybQU

MORGENSHTERN x Витя АК – РАТАТАТАТА скачать mp3 и слушать онлайн бесплатно https://shorturl.fm/knW70

Чи-Ли – Реки скачать и слушать песню бесплатно https://shorturl.fm/HV19i

Reflex – Воспоминания О Будущем (The Lovers Remix) скачать mp3 и слушать онлайн https://shorturl.fm/1uUwU

Zivert – Шарик скачать песню бесплатно в mp3 и слушать онлайн https://shorturl.fm/weIkV

Тима Белорусских – Фотоплёнка скачать mp3 и слушать онлайн бесплатно https://shorturl.fm/0rvlj

RSAC, ELLA – NBA (Не мешай) скачать бесплатно и слушать онлайн https://shorturl.fm/GHBZZ

Tanir & Tyomcha – Да Да Да скачать песню в mp3 и слушать онлайн https://shorturl.fm/T2SkR

https://hrv-club.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=6948

https://hrv-club.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=6953

https://myteana.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=6711

http://passo.su/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=4281

https://myteana.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=6736

http://passo.su/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=4294

http://passo.su/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=4303

http://wish-club.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=5452

https://vitz.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=4850

https://vitz.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=4999

Jony – Никак скачать и слушать онлайн https://shorturl.fm/44TBE

Валерий Милютин – Жена скачать mp3 и слушать бесплатно https://shorturl.fm/9toph

Маракеш – Вай, Какая скачать и слушать mp3 https://shorturl.fm/UWX7b

Ro-MINA – Готова Сдаться скачать бесплатно mp3 и слушать онлайн https://shorturl.fm/3SVAi

H1gh – Скрести За Меня Пальцы скачать песню и слушать онлайн https://shorturl.fm/shpgs

Антон Балков – Помадой скачать песню и слушать онлайн https://shorturl.fm/mxaTf

Gilava – Никогда Не Любила скачать и слушать онлайн https://shorturl.fm/Blgnz

Марина Бриз – Спасибо, Но Мне Не Надо скачать песню и слушать бесплатно https://shorturl.fm/Hiunq

Николай Эрденко – Все, что было скачать и слушать онлайн https://shorturl.fm/AgjOr

Pharaon – Халливуд Хоус скачать песню и слушать онлайн https://shorturl.fm/lzyK8

Сява – Не Буду Обещать скачать и слушать песню бесплатно https://shorturl.fm/ZoSfI

Ани Лорак – Обратный Отсчет скачать и слушать онлайн https://shorturl.fm/tzi9K

Марина Кордис – Привет, Любимый! скачать и слушать онлайн https://shorturl.fm/sReLC

Grishina и «Storm DJs» – До кипения скачать песню и слушать онлайн https://shorturl.fm/xnIsc